Seit dem gestrigen Tag ist das neue Organspende-Register online, das den bisherigen Spendeausweis ergänzt. Ziel sei es, die Organspende-Bereitschaft in Deutschland zu erhöhen. Doch wird das neue Register wirklich den erhofften Effekt bringen?

Die Gründe für eine Registrierung

Nach dem Tod eines Angehörigen wissen viele Menschen nicht, ob der / die Verstorbene zu Lebzeiten die Bereitschaft zur Organspende geäußert hat. Familien, die sich nach dem Tode in einer ohnehin schwierigen emotionalen Lage befinden, stehen somit häufig vor einer komplizierten Entscheidung: Wollte der / die Verstorbene, dass die Organe gespendet werden oder handelt man im Zweifel gegen den Willen der Person?

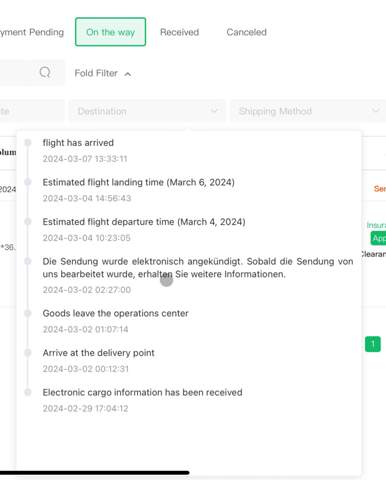

Helfen soll nun das seit gestern freigeschaltete neue Online-Register, das es Menschen hierzulande ermöglicht, sich als potentieller Organspender zu registrieren. Die Seite kann unter www.organspende-register.de abgerufen werden und dient auch dazu, den klassischen Spendeausweis in Papierform zu ergänzen.

Darüber hinaus verbindet die Bundesregierung mit dem Online-Register die Hoffnung, dass für das sehr schwierige und dennoch wichtige Thema sensibilisiert und die Anzahl derer, die ihre Organe spenden möchten, erhöht wird. Gemessen am immensen Bedarf ist die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland nach wie vor relativ gering: Im Jahr 2023 haben lt. Statistik 965 Menschen nach dem Tod eines oder mehrere Organe gespendet. Gleichzeitig allerdings warten aktuell ca. 8.400 schwer kranke Menschen auf ein neues Organ. Davon hofft ein Gros von etwa 6.500 Menschen auf eine Niere, während ungefähr 690 Menschen eine Herztransplantation benötigen.

So läuft die Registrierung ab

Die Nutzung des Organspende-Registers ist vollkommen freiwillig. Zudem kann die Einwilligung zur Organspende jederzeit widerrufen werden. Wer seine Haltung zur Spende lieber weiterhin mittels des Papier-Ausweises kundtun möchte, hat dazu immer noch die Möglichkeit. Das elektronische Register bietet jedoch den Vorteil, dass der Eintrag bei Bedarf auf jeden Fall gelesen werden kann, während ein Ausweis häufig auch einmal verloren geht. Wer sich für mehr als eine Option entscheidet, sollte sicher gehen, dass sich die jeweiligen Äußerungen im Zweifel nicht widersprechen.

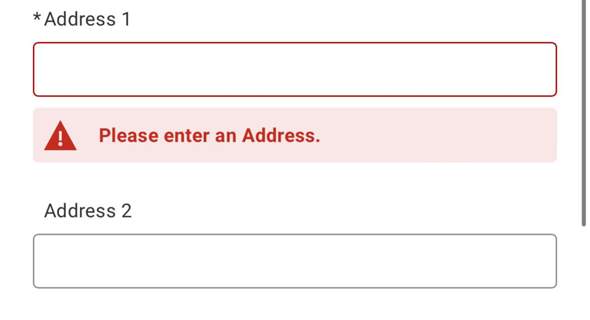

Die Regstrierung auf der Seite erfolgt derzeit via Personalausweis mit Online-Funktion und Pin (eID). Spätestens ab September sollen Versicherte die Möglichkeit haben, ihre Einwilligung mithilfe ihrer Gesundheits-ID und App der jeweiligen Krankenkasse abzugeben. Das Register kann von allen Menschen ab dem 16. Lebensjahr für die eigene Einwilligung genutzt werden. Eltern sind demnach nicht imstande, eine Einwilligung für ihre Kinder abzugeben.

Laut Bundesgesundheitsministerium versichert man höchste Sicherheitsstandards, da die Daten ausschließlich auf einem deutschen Server gespeichert werden. Zur Einwilligung, aber auch beim Abruf der entsprechenden Daten, ist eine Authentifizierung via Identitätsnachweis nötig. In Kliniken kann das Register zudem nur von Ärzten und Transplantationsbeauftragten abgerufen werden.

Das Organspende-Register als "Game Changer"?

Grundsätzlich ist ein zentrales Online-Register, in dem der Wille zur Organspende hinterlegt werden kann, mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert allerdings, dass der Zugang zum System zum aktuellen Zeitpunkt viel zu kompliziert und umständlich sei. Da viele Menschen in Deutschland die Online-Funktion des Ausweises nicht nutzen, ist die Registrierung für einige zum jetzigen Zeitpunkt noch mit technischen / bürokratischen Hürden verbunden. Umstritten ist ferner, ob das elektronische Register die von der Politik erhoffte Spendenbereitschaft tatsächlich erhöhen wird. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation erachtet die Einführung des Online-Registers angesichts der Tatsache, dass Einträge schnell und leicht abrufbar seien, dennoch für einen großen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

Unsere Fragen an Euch:

- Wie bewertet Ihr das neue Online-Register zur Organspende?

- Werdet Ihr Euch registrieren? Falls ja / nein - wieso?

- Kennt Ihr selbst jemanden, der ein Spendeorgan benötigt?

- Wie erklärt Ihr Euch die fehlende Bereitschaft zur Organspende in Deutschland?

- Und was könnte getan werden, um die Spendebereitschaft der Menschen hierzulande zu erhöhen?

Wir freuen uns auf Eure Antworten

Viele Grüße

Euer gutefrage Team

Quellen:

https://www.sueddeutsche.de/politik/organspende-register-neu-fragen-antworten-1.6465899

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/organspende-register-faq-100.html

https://www.zeit.de/gesundheit/2024-03/organspenderegister-gesetz-datenschutz-nutzung-faq